Inhalt:

Die unterwürfige O, eine erfolgreiche Pariser Modefotografin, lässt sich von ihrem Geliebten René auf das abgeschiedene Schloss Roissy bringen. Es ist ein exklusives Privatanwesen, in dem sich Frauen dem Willen der Männer unterwerfen. Dort lässt sich O aus Liebe zu René zu einer perfekten Sklavin ausbilden. Im Rahmen ihrer Erziehung wird sie gefesselt, ausgepeitscht und gelehrt, jederzeit und für jeden sexuell verfügbar zu sein. Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung stimmt sie dem Wunsch Renés zu, vorübergehend bei seinem väterlichen Freund Sir Stephen zu wohnen und sich dessen Wünschen bedingungslos zu fügen.

Sir Stephen erweist sich als noch dominanter als René; O verliebt sich in ihn. Zum Beweis dieser Liebe unterzieht sie sich einer weiteren, noch strengeren Ausbildung in einem ausschliesslich von Frauen bewohnten und geleiteten Anwesen namens Samois. Sie erhält dort Brandmale am Gesäss sowie Ringe und Scheiben an den Schamlippen als Zeichen, dass sie Sir Stephens Eigentum ist.

Das Buch enthält den Hinweis auf ein gestrichenes Schlusskapitel: Darin kehrt O nach Roissy zurück und wird dort von Sir Stephen verlassen; in einer Alternativversion wünscht sich O – als sie sieht, dass Sir Stephen sie verlassen wird – ihren Tod, und Sir Stephen erteilt seine Zustimmung. Tatsächlich verfasste die Autorin Jahre später besagten Anhang, jedoch mit abweichendem Schluss.

Einordnung und Hintergrund:

Der Roman stellt die Frage nach dem Verhältnis von Liebe und Unterwerfung beziehungsweise der freiwilligen „Aufgabe des eigenen Willens“. Alle Vorgänge werden ohne Erzählerkommentare aus der Perspektive der Protagonistin geschildert, deren Innenleben so auf subtile Weise dargestellt wird, ohne dass ihr Verhalten moralisch bewertet oder anhand konventioneller Maßstäbe erklärt würde. Bekannt ist eine Vergewaltigungs- und Folterszene, in der sie beim Anblick der abgenutzten Pantoffeln ihres Geliebten daran denkt, ihm bei nächster Gelegenheit neue zu beschaffen.

In Sprache und Stilistik steht das Werk in der Tradition der klassischen französischen Literatur; das Buch kommt trotz der Thematik völlig ohne obszöne Wörter aus. Der essenzielle Kontrast zu geläufigen Schemata besteht darin, dass O sich bewusst und freiwillig in ihre Rolle fügt. Denn nichts geschieht, ohne dass sie zuvor ihr Einverständnis gibt, und sie bezieht gerade aus dieser formalen Unterwerfungssituation neues Selbstbewusstsein.

Entstehung und Verbreitung:

Der biografische Anlass für die Entstehung des Romans war die Liebe Anne Desclos’ zu dem zwanzig Jahre älteren Schriftsteller und Literaturkenner Jean Paulhan. Nachdem sie die Wertschätzung ihres verheirateten Partners für die ihr zu diesem Zeitpunkt unbekannten Werke des Marquis de Sade erkannte, entschloss sich Desclos, ein eigenes Buch zu schreiben und ihm jedes einzelne Kapitel nach dessen Vollendung zukommen zu lassen. An seine Bemerkung anknüpfend, Frauen könnten keine entsprechende erotische Literatur schreiben, verfasste sie das Werk innerhalb von drei Monaten, um ihn an sich zu binden, was ihr auch gelang.

Der Roman erschien im Juni 1954 in einer Auflage von 2000 Exemplaren mit einem Vorwort von Paulhan im Verlag von Jean-Jacques Pauvert, zusätzlich wurden 600 nummerierte Exemplare gedruckt und mit einer Lithografie von Hans Bellmer versehen. Zuvor war das Buch von zwei anderen Verlagen (Les Deux Rives und Gallimard) aus Furcht vor einem öffentlichen Eklat abgelehnt worden. Pauvert hatte bereits die gesammelten Werke de Sades verlegt und war aus diesem Grund mehrfach angeklagt worden.

Im Januar 1955 gewann das Buch den französischen Literaturpreis Prix des Deux Magots. Dies hielt die französischen Behörden jedoch nicht davon ab, gegen den Verleger des Werks wegen der Veröffentlichung obszönen Materials Klage einzureichen. Die Klage wurde von den zuständigen Gerichten zurückgewiesen, dennoch landete das Buch in Frankreich für mehrere Jahre auf dem Index. Der Verleger weigerte sich, den Behörden den tatsächlichen Namen der Autorin zu nennen. Desclos selbst deckte ihre (spätestens seit den 1970ern gerüchteweise bekannte) Autorenschaft erst 1994 öffentlich in einem Interview mit der amerikanischen Zeitschrift The New Yorker auf. Die Regisseurin Pola Rapaport schilderte 2004 in ihrer Dokumentation The Writer of O die Geschichte des Geheimnisses durch eine Reihe von Interviews und Filmausschnitten.

Die erste deutsche Ausgabe erschien 1967 im Melzer Verlag, eigentlich spezialisiert auf Judaica. Der Verlag ging das Risiko einer Veröffentlichung des Romans bewusst ein, um einem drohenden Konkurs zu entgehen. Seit 2000 ist das Werk in einer Edition des Charon-Verlags mit Begleittext frei erhältlich und wird in grossen Auflagen verkauft.

Als eigenständige Ausgabe bleibt der Roman in Deutschland als jugendgefährdend eingestuft („indiziert“). Eine seit Juli 2006 unter der Bezeichnung Bild-Erotik-Bibliothek veröffentlichte Literaturreihe der Bild und der Verlagsgruppe Random House machte den Roman einem breiten Publikum zugänglich. Das Werk wurde später in der Ausgabe der Bibliothek ebenfalls als jugendgefährdend eingestuft. Noch bevor die bereits 1967 und 1982 für andere Ausgaben ausgesprochene Indizierung wieder in Kraft trat, zog der Verlag das Buch vor der Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien zurück.

Ein Schweizer Sammler namens Nordmann erwarb 1994 das Manuskript des Romans für ca. 100.000 US-Dollar. Nach seinem Tod wurde ein Großteil der Sammlung, einschliesslich des Manuskriptes von Geschichte der O, am 27. April 2006 bei Christie’s in Paris versteigert. Das Manuskript ging für 85.000 € an einen Unbekannten.

Fortsetzung:

Das 1969 erschienene Kapitel Rückkehr nach Roissy stellt eine Fortsetzung der Geschichte der O dar; in neueren Ausgaben wird es dem Roman meist als Anhang beigefügt. Darin wird O erneut in das Schloss gebracht. Am Schluss erscheint die Polizei, die Sir Stephen wegen Mordes sucht. O wird anschliessend von der Leiterin erklärt, sie sei nun frei; so sie wolle, könne sie jedoch auch bleiben. Die Autorin merkte dazu an, die Seiten seien „bewusst ein Abstieg, und sie dürfen niemals in die Geschichte der O einbezogen werden“.

Verfilmungen:

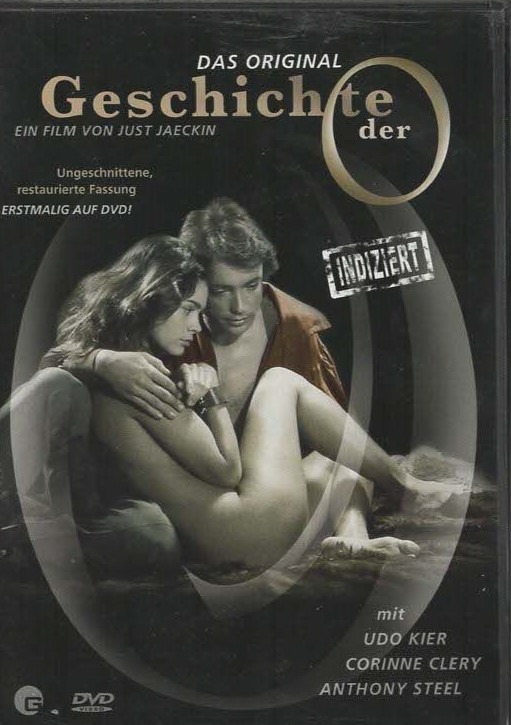

Der französische Regisseur Henri-Georges Clouzot plante jahrelang eine filmische Umsetzung des Stoffs. Die Verfilmung, die Geschichte der O 1975 von Just Jaeckin mit Corinne Cléry und Udo Kier gilt als ein Klassiker ihres Genres, auch wenn sie zunächst hinter dem Erfolg des Buches zurückblieb. Einige Handlungsstränge und das Ende der literarischen Vorlage wurden sehr stark verändert. In Grossbritannien war der Film durch das British Board of Film Censors bis zum Februar 2000 verboten. Der Produzent des Films von 1975, Eric Rochat, produzierte 1992 eine fünfteilige gleichnamige brasilianische Serie mit Cláudia Cepeda in der Titelrolle.

Quelle Wikipedia

Wenn Du auf die Bilder klickst siehst Du sie grösser!